JRきのくに線初島駅の新駅舎

3Dプリンター技術を使って建設

終電から始発まで6時間で工事完了、躯体完成は2時間、4月12日(土)開幕

三枝寛和監督と14人の選手が加わり、新体制で挑む

無人駅建て替えのモデルとして検証

JR初島駅の現在の駅舎

JRきのくに線の初島駅(有田市初島町)の新駅舎建設工事が、3月25日の御坊行き最終電車が発車した後、翌26日の和歌山行きの始発電車が発車するまでのわずか6時間の間に、3Dプリンターの技術を活用して行われました。

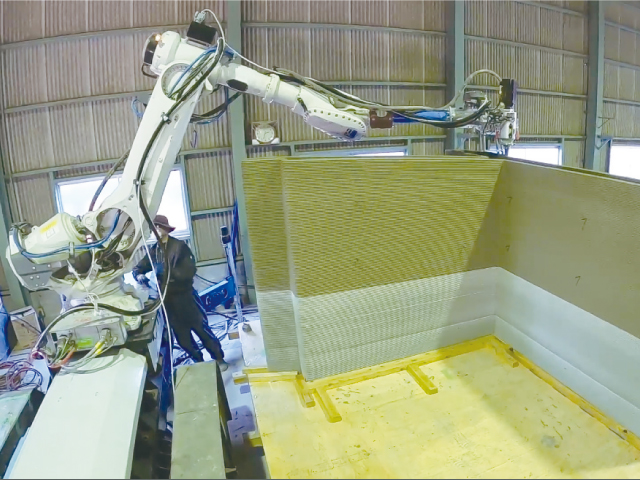

1948年に建てられた現初島駅は、現在は無人駅ですが、有人駅時代の大きな駅舎がそのまま利用されていて、老朽化も進んでいました。建て替えを検討していたJR西日本(大阪市北区)は、工期の大幅短縮などの観点から、新たな試みとして建設用3Dプリンターを使った工法を採用。施工は、3Dプリンター住宅で実績を積む「セレンディクス」(兵庫県西宮市)が手掛けました。

工事当日、熊本県の工場で3Dプリンターを使って造られた、モルタルに鉄筋とコンクリートが組み込まれている壁や屋根など4つのパーツが、4台のトラックで搬入され、大型クレーンで部材をつり上げて組み立てられました。6人の現場作業員で、躯体(くたい)の完成までにかかった時間は2時間ほど。その後、足場が解体され、クレーン車も撤去され、始発の運行前に全ての作業が完了しました。

JR西日本によると、3Dプリンターでの駅舎建設は世界初といい、今後は、建設および維持管理にかかるコスト効果や、海風による塩害など駅舎の耐食性を検証して、他駅への展開も検討するそうです。資材の高騰や人手不足が深刻化する中、建築業界では生産性と効率性の向上につながる技術としても期待されています。

新しい駅舎は、高さ2・6メートル、幅6・3メートル、奥行2・1メートルの約10平方メートル。内装や外構、電気工事などを経て、券売機や自動改札機が設置された後、7月ごろから供用が開始される予定です。

現駅舎のすぐ隣に新駅舎が建てられました

新駅舎の壁面には、有田市の名産・ミカンやタチウオが装飾されています

3Dプリンターによるパーツの出力(セレンディクス提供)

大型クレーンで組み立てられていく、新駅舎建設工事の様子

関連キーワード