女性の”活”シリーズ 女性に多い睡眠障害の事実 「眠活」で健やかに

- 2017/4/20

- フロント特集

春眠暁を覚えずー。皆さんはよく眠れていますか?不眠はいわば日本の国民病。特に女性は睡眠についての何らかの悩みをもっていることが多いようです。女性内科専門外来「多美クリニック」の太田多美院長に、女性の睡眠障害について聞きました。

女性はホルモンバランスの変化が

睡眠にも影響をもたらす

「婚活」「朝活」…、健康や美を意識したり、毎日を充実して過ごすために、女性たちのさまざまな“活”に関する話題を届けるシリーズ。今回は、健やかに眠る「眠活」として、“睡眠障害”について考えます。

春眠暁を覚えず―。ぽかぽかと心地よい陽気に眠気を誘われる季節。また、新年度となって生活環境が変わった人も多いのではないでしょうか。そんな生活の変化により、あなたの“睡眠”が奪われていませんか。

厚生労働省によると、日本では一般成人の5人に1人が不眠に悩んでいるとされています。睡眠障害は、いわば日本の国民病。「夜間の睡眠は日中の疲労を回復させ、健康を維持するためには欠かせないものです」と話すのは、今回“睡眠”について解説する、女性内科専門外来「多美クリニック」の太田多美院長(2面)。「睡眠に費やす時間は人生の3分の1を占めます。睡眠の質を高めることは生活の質を向上させ、エイジングケアにも、自らの体を守る免疫力にもつながります」とも。

まさに睡眠は、私たちが生きていく上での“活力”。さらに女性は、月経や妊娠・出産、そして閉経と、女性ホルモンが睡眠にも影響を与えています。

“質の良い眠り”が毎日の豊かさをもたらす

加齢で睡眠が変化、だからこそ質にこだわりたい

睡眠障害の奥に隠れた病気には要注意

太田多美医師

内科認定医・神経内科専門医

女性内科専門外来「多美クリニック」(和歌山市太田)で院長を務め、女性内科、神経内科、心療内科などの幅広い診療科目で女性特有の体や心の悩みに寄り添っています

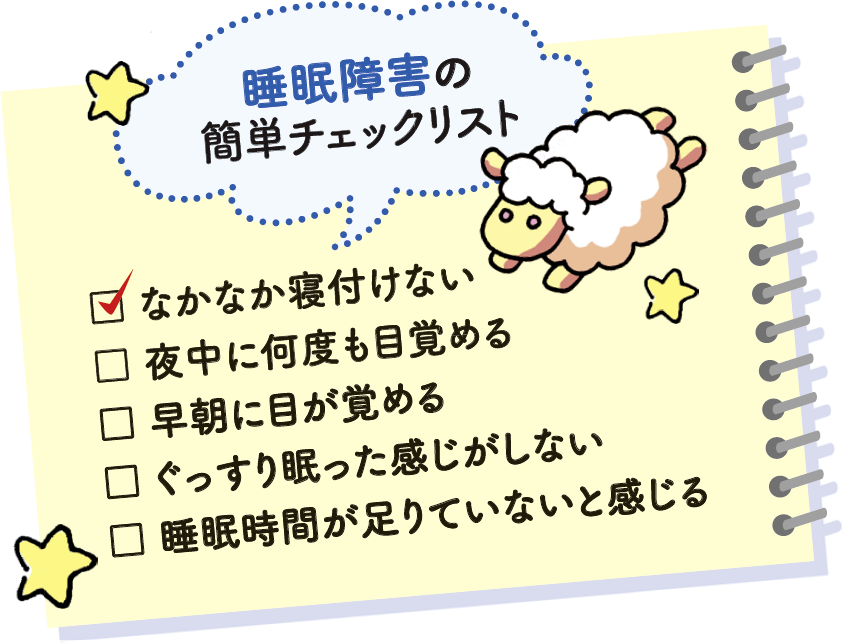

「睡眠障害とは、睡眠に関する多種多様な症状の総称」と説明する太田多美院長(写真)によると、寝付きが悪い「入眠障害」、眠りが浅い「中途覚醒」、早朝に目覚める「早期覚醒」、ぐっすり眠れた満足感がない「熟眠障害」などがあります(右にチェックリスト)。

「睡眠時間は個人差がありますが、年齢によっても平均の睡眠時間が異なります。例えば、生まれたばかりの赤ちゃんは、よく眠りますよね。新生児期の平均的な睡眠時間は13〜15時間です。これが年齢とともに徐々に減少し、成年期には7時間前後、70歳を過ぎると6時間前後ぐらいまで減少します。睡眠時間には個人差があり、年齢とともに短くなることを理解しておくこと。必要以上に時間を気にしないことも大切です」と、話します。

一方、睡眠の質に関わるのが、レム睡眠とノンレム睡眠のリズム。ノンレム睡眠は、身体も脳も眠っている状態。これに対してレム睡眠とは、身体は眠っているのに脳が活発に動いている状態。「それぞれが一定のリズムで繰り返されますが、ノンレム睡眠、レム睡眠、どちらも加齢により少しずつサイクルが短くなったり、浅くなったりします。その結果、熟睡感がない、睡眠の途中に目覚めてしまうなどの場合があります」と、太田院長。さらに、女性が気をつけておきたいのは、「女性ホルモンのバランスと睡眠の関係」とのこと。

女性の体は、「月経」「妊娠・出産」「閉経」と、それぞれのステージで女性ホルモンが大きく変動します。「1カ月の中で、エストロゲン、プロゲステロンというホルモンのバランスで基礎体温に変化が見られます。月経前には基礎体温が上がり、1日の体温リズムにメリハリがなくなることで、睡眠が浅くなることが考えられます」。女性が月経前に眠気に襲われることが多いのは、こうした体のメカニズムによるもの。

妊娠中の眠気もホルモンバランスの変化であったり、出産後は授乳などで睡眠不足になりがち。また、更年期には、のぼせや発汗、動悸(どうき)などの特有の症状により深く眠れないことが多くなります。度重なると睡眠へのこだわりが強くなって、「眠れないのでは」と過度な心配が不眠を招くことも。更年期には、さまざまな体の変化に加え、生活スタイルが変わる年代でもあり、ストレスも多くなるものです。

「このように、特に女性は睡眠を妨げられる要因が多くなるからこそ、その質にこだわり、しっかり眠れる環境を考えてほしいと思います」と太田院長は話します。

「眠りの質を高めるには、睡眠のリズムを整えること。そのために大切なのが、睡眠ホルモン〝メラトニン〞。その分泌は明るさにより調整されるので、夜遅くまで照明を明るくして過ごしたり、パソコンやテレビなどの刺激を受けたりすると分泌量が抑えられ、不眠を招く原因に。もちろん、このホルモンの分泌も年齢とともに減ってきますから、年を重ねるほどに環境づくりに敏感になりましょう」。眠りの質を高めるための、いくつかのポイントを挙げてもらいました(下記参照)。

「ただ、長引く不眠には、高血圧や心臓病、呼吸器疾患、睡眠時無呼吸症候群などの病気が潜んでいることもあります。また、うつ病、パニック症候群などの心の病気も考えられます。かかりつけ医や精神科、心療内科を受診しましょう」と、アドバイスします。

- 就寝前には刺激の強いものを避け(パソコンやテレビ、スマホなど)、軽い読書、音楽、ぬるめの入浴、アロマなどでリラックスしましょう

- 起床時刻や「7時間は眠らないと!」など、時間にこだわりすぎないこと

- 起床時には日光を浴びるようにし、夜は明るすぎない照明にするなど、体内時計を正常に戻していきましょう

- 朝食、昼食、夕食、規則正しく3回の食事をとりましょう

- 昼寝をするなら20~30分程度に

- 深酒、コーヒーや紅茶、緑茶などカフェイン入りの飲み物は、就寝前には避けましょう

不眠の悩みが解消できないときは、医師の処方で薬を用いることが有効な場合もあります。「睡眠のリズムを整える」「寝入りをよくする」など不眠のタイプにあわせた薬があり、依存性のない漢方薬も。精神科や心療内科、またはかかりつけ医に相談を

不眠の悩みが解消できないときは、医師の処方で薬を用いることが有効な場合もあります。「睡眠のリズムを整える」「寝入りをよくする」など不眠のタイプにあわせた薬があり、依存性のない漢方薬も。精神科や心療内科、またはかかりつけ医に相談を