サバイバルで生きる技を身に付ける 防災キャンプのすすめ

- 2017/3/9

- フロント特集

- 考えよう災害時の備え, 過去の人気連載コーナー

(撮影協力)アウトドア&ライフスタイル「Orange(オレンジ)」(かつらぎ町妙寺)

東日本大震災から3月11日で6年、また熊本地震からまもなく1年が経とうとしています。いつ、どこで、どんな災害に遭うかは、誰にも分かりません。日ごろから備えておくこと、そして、もし災害に遭ったとしても、生き抜く知恵を身に付けておくことが大切です。

今週号は、さまざまな方向から防災や災害に備えることを考える紙面を企画しました。「親子防災デイキャンプ」や「親子&キッズ防災検定」も行います。“備え”を見直す機会にしてください。

もし、避難所に入れなかったら…

あなたは野外で過ごせますか?

3月11日、6年前の今日、東日本大震災が起こりました。そして、昨年の4月に起こった熊本地震は、まだ記憶に新しいのではないでしょうか。

熊本地震では、長引く余震に家の中は危険だと、たくさんの人が避難をしました。しかし、避難所に入れず、車で何日も過ごすという人も多く、エコノミークラス症候群が発症する事態にも。

そんな中、アウトドア用品のメーカーやアルピニストなどがテントを支援物資として提供し、各地で活用される様子が見られました。「〝足を伸ばして休める〞ことは、避難生活の中ではとても大切なことです」。そう話すのは、和歌山県キャンプ協会の理事を務める林美由貴さん(下記参照)。

しかし皆さん、もしテントが支給されたとしても、あなたは自分で張ることができますか?アウトドアの経験があれば、簡単かもしれませんね。こうしたキャンプなどの野外活動で得られる知識や〝技〞が、災害などの非常時に役に立ちます。下記では、そんなノウハウの大切さを林さんに教えてもらい、「リビング親子防災デイキャンプ」を企画しました。災害について考える「親子&キッズ防災検定」も実施します。さらに今週号では、さまざまな方向から、災害に備えることを考えます。

快適に過ごす術を身に付ける

非日常の自然の中で

実際に体験してみることが大切

林美由貴さん(和歌山市)

「和歌山県キャンプ協会」の理事、「和歌山県シェアリングネイチャー協会」の副理事長を務めるキャンプの達人。自身で自然体験教育企画「南風舎」を主宰。和歌山大学災害教育研究センターに勤務

和歌山県キャンプ協会の理事を務めるキャンプの達人、林美由貴さんは「野外キャンプの中では不便なことがたくさんあります。限られた道具や物資を使って、創意工夫をして過ごす―、そんな体験が、実は災害時にとても役に立ちます」と話します(写真右)。

林さんは「和歌山県シェアリングネイチャー協会」にも所属し、これまで「防災キャンプ」と銘打ったイベントを過去2年、2回に渡って行ってきました。「自然の中では、人間の力では及ばないことが起こり得ます。例えば、キャンプをしていて雨が降ってきても、その雨を止めることはできません。災害が起こったときも同じなんです。その環境から逃げるわけにはいかないんです」と話す林さん。「じゃあ、発想を転換して、雨が嫌なものかを考える、雨でも大丈夫なように対応をする。そんな考え方や力を身に付けてもらえるようにと企画したのが、防災キャンプなんです」

野外活動のノウハウには、テント張りにはじまり、野外調理、ロープやナイフを有効に使うなど、電気やガスが使えず、家の中で過ごせない状況に陥ったときに役に立つことがたくさんあります。「自然の中で生活することは非日常の世界。そんな中に実際に身を置いて体験したことは、深く印象にも残ります。経験があるのと、ないのでは大きく違います」とも。

いざというときに

知識や技術を生かせるか

林さんは、東日本大震災をはじめ、紀伊半島大水害、熊本地震など多くの被災地をボランティアとして訪れてきました。実際に被災地で見てきた経験があるからこそ、災害時に何が役に立つのか、どんな行動が大切なのかを伝えたいという思いで防災キャンプに携わってきました。「楽しむだけのキャンプなら便利な道具がたくさんありますが、災害時にそんな道具がそろっているわけではありません。最低限どんなものを備えればよいか、便利な道具が無くても、いかに快適に過ごせるかがポイントになります」と林さん。

私たちの日常生活には〝便利〞があふれ、豊かな生活であればあるほど、〝不便〞なことを避けることができます。「災害は突然にやってきます。そんなときって、何も考えられず途方に暮れてしまうものです。〝非日常の不便な生活〞になっても、その環境で〝何ができるのか〞を前向きに考えて行動できる、知識や経験を使うことができる、そんな〝生き抜く力〞を身に付けておくことが大切だと思います」と、林さんは力を込めます。

林さんを講師に、家族で参加できる「親子防災デイキャンプ」を企画しました。また、防災について考える「親子&キッズ防災検定」も行います(詳細下記参照)。家族で〝備える〞ことを、この機会に考えてみましょう。

フライシートはテント本体にかぶせるものです。本体とシートの間に空気の層を作ることで、防水や保温性を高める役割があります。本体とくっついてしまうと空気の層ができないので、しっかりと張ることがポイント。空気の層があることで、結露の防止にもなります。

結露の影響で、暖を取るために敷き詰めていたマットなどが濡れてしまう場合も。日中の晴れているときに、外干しで乾燥させて。

災害で停電になると、夜の野外は真っ暗。テントの中で懐中電灯などをつけると、その明かりを目指して羽虫たちがやってきます。夜にテントを出入りするときは、電灯を消してから出入り口を開けるようにしましょう。

夏場はテント内に熱がこもらないように、出入り口やテントに設けられた換気口を開けて空気を循環させることが大切。

テントの中に入ると、一人一人スペースを分け、それぞれがバラバラにテントの端に寝床を確保してしまいがちですが、テントの端(壁)は外気が近く、冬はとても寒いです。周囲を荷物置き場にして、真ん中を居住空間として使いましょう。寝るときも家族がまとまった方が暖かく過ごせます。

まずは薪(まき)探しから。使い終わった割り箸があるときは、活用できます

新聞紙を丸めて置き、割り箸ぐらいの細い木から円すい形に立てかけていきます

回りに組む木をだんだんと太くしていきます

マッチで新聞紙に火をつけます。火が大きくなって太い薪に火が移るまで、触らず、あおがず、じっくり待つのがポイント。太い薪に火が付いてから太い薪を足して、火力を安定させます

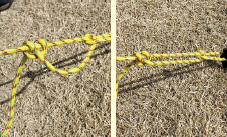

ロープ同士をつなぐ テグス結び

1.片方は下から渡して結び目を作ります。もう片方は上から渡して結び目を作ります

2.それぞれをしっかりと結んで左右に引っ張ります

柱などにしっかりと結びつける 巻き結び

1.柱をひと回りさせ、上に出たロープの先を下からもうひと回りさせます

2.ロープの間に通して引っ張ります(結び目が≠の形になります)

緩めたり、締めたりできる 自在結び

1.ロープの元に結び目を1つ作り、ロープの端を上に引っ張ります

2.少し間隔を空けて、さらに結び目を2つ作り、2つ目はきつく縛ります

3.結び目の間は自由に動くので、ロープの張りを緩めたり、締めたり調整できます

※テントを張るロープにランナー(金具やプラスチック製の止め具)がないときなどに

ロープの途中に輪を作る バタフライノット

1.左の手の平を前にし、手の甲から手の平へ上から下へ3回巻きます

2.右端にある一番最後に巻いた輪を真ん中へ移動

3.一番右端のロープを持ち上げ、他の2本の上を通って左へ引っ張り、2本の下をくぐらせ、右へ引っ張ります

4.輪の大きさを整えながら、引っ張って締めます

※ロープにハンガーなどを吊るしたり、ロープの途中に手をかける輪が欲しいときなどに

日本赤十字社和歌山医療センター看護師 室 圭子さん

“まず助かる”ために必要なこと

〈プロフィル〉日本赤十字社和歌山医療センター病棟看護師長。3歳の娘を持つママ

災害はある日突然、どこで発生するか分かりません。特に和歌山県では、近い将来、東南海・南海地震が起こるとされ、その対策が叫ばれています。被災地で各種災害支援に携わった人たちに、「被災地での経験、体験から大事だと考える災害時の備え」について語ってもらいます。

初回は、日本赤十字社和歌山医療センター看護師の室圭子さん。東日本大震災時は、宮城県石巻市で看護学校の復旧支援に、熊本地震では、熊本県南阿蘇村で救護活動にあたりました。

救護を通して感じた家族、地域の絆

熊本地震の後、南阿蘇村の避難所でノロウイルスやインフルエンザといった感染症対策や被災者の巡回診療に従事

「当たり前のことですが、〝まず命あってのこと〞です。助かるためには何が大切なのかを考えさせられました。もしものときの準備や約束事ができていないのが現状ではないでしょうか…」と警鐘を鳴らします。一児のママでもある室さんが特に思ったのは、子どもの備蓄用品のこと。「救援物資が届くまでの最低限の備えは必要として、大人は命があればなんとかなります。でも、オムツやお菓子など子どものものは親が準備しておかないと、子どもを守れない」と危機感を覚えたそう。

また、「家族が別々の場所にいるときに災害が発生した場合、集合場所と連絡手段を決めて、家族で共有しておくことも大事ですよね」とも。

というのも室さん、東日本大震災のときは、自分1人で石巻行きを即決。「出発前に上司から夫に感謝の手紙が届き、『家族のことも考えるべきだった』と痛感したので、今回はあらかじめ家族に相談しました。夫や両親などさまざまな人の支えがあって無事、任務を遂行することができたのですが、南阿蘇村でも家族や近所の人たちが、みんなで助け合いながら倒壊した家を片付けているのが印象的でした」と、家族の絆、地域のつながりの重要性も訴えます。

看護師・室圭子さんが伝えたい災害時の備え

- まずは逃げる(準備や約束事は事前に)

- 子ども用の備蓄品の準備を

- 災害時の集合場所、連絡手段を家族で共有

- 家族の絆、地域のつながりを大切に

目指せ、キャンプの達人!林美由貴さんを迎え、防災デイキャンプと題して、災害時にも役立つアウトドアのノウハウを教えてもらいます。今回、挑戦するのは“火起こし”。着火剤やガスバーナーがなくても、薪を組んでマッチ一本で実際に火を起こしてみます。起こした火で昼食作り。鍋一つでできる“ポリ袋クッキング”でご飯を炊いて、「具だくさん豚汁」を作ります。

昼食後は、ナイフを使って箸を作ります。

| 日時 | 4月2日(日)午前9時半~午後3時半ごろ ※雨天順延(日程未定) |

|---|---|

| 場所 | 四季の郷公園キャンプ場(和歌山市明王寺85) |

| 参加対象 | 小学生以上の親子・家族 |

| 参加費 | 1人300円+1家族510円(施設使用料と材料費など) |

| 持ち物 | 米1人1合、ポリ袋、鍋やまな板、包丁などの調理器具ほか。詳しくは参加者に案内状を送付します |

| 定員 | 8家族(1家族5人まで) |

| 締め切り日 | 3月22日(水)※応募者多数の場合は抽選となります |

| 申し込み方法 | 電話で下記の和歌山リビング新聞社まで |

南海トラフが関わる大地震は周期的に発生しています。私たちが住む和歌山県でも、過去に大きな被害が起こっていることは皆さんご存知ですよね。さらに、台風や大雨などの被害も多い地域です。

震災に対する子どもたちの意識を高めようと、NPO法人の「検定協議会」が兵庫県を中心に各地で行っている「キッズ防災検定」を和歌山で実施します。社会貢献活動に取り組む一般財団法人である「リビングソーシャルプロジェクト」との共催。

いつ起こるか分からない大きな災害、また、地震の予知はできたとしても、被害は甚大になることが予想されています。そんな中、子どもでも災害に備える意識が必要だと、防災教育が重要視されています。キッズ防災検定を受けることで防災に関する知識を身に付け、災害時には少しでも被害を軽減できるように学びます。

今回の検定は4歳~小学6年生までが受検できます(小学4年生以下は保護者が一緒に受検)。検定の前に防災についての講座や防災ノートを作るワークショップを行います。検定終了後には、子どもは「防災検定認定証」(写真上)がもらえます。親子で防災について考える良い機会となります。

| 日時 | 4月15日(土)午後1時半~3時 |

|---|---|

| 場所 | リビングカルチャー倶楽部フォルテ教室(和歌山市本町2-1フォルテワジマ4階) |

| 参加対象 | 4歳~小学6年生(小学4年生以下は保護者同伴) |

| 参加費 | 無料 |

| 定員 | 先着40人(大人含めて) |

| 締め切り日 | 4月10日(月)※定員になり次第締め切り |

| 申し込み方法 | 電話で下記の和歌山リビング新聞社まで |

リビング「親子防災デイキャンプ」「親子&キッズ防災検定の」申し込み・問い合わせ先はこちら

| 問い合わせ | 和歌山リビング新聞社(月~金曜午前10時~午後6時半 定休日:土・日曜、祝日) |

|---|---|

| 電話 | 073(428)0281 |

イベント

「防災」をテーマに

ポポロハスマーケット3月12日(日)

毎月第2日曜に、和歌山市のぶらくり丁~中ぶらくり丁商店街で行われている「ポポロハスマーケット」。3月は、「防災」をテーマとして12日(日)午前11時~午後4時に開催されます。

当日は、6年前に福島県いわき市で被災した彫刻家の安藤栄作さんによる講演会をはじめ、災害時炊き出し体験、起震車による地震体験、消防士から心肺蘇生法などを教えてもらう救助体験ができます(講演会はポポロビル前ステージで正午から)。また、雑賀橋に消防自動車が登場、消防服を着て記念撮影もできます。

| 問い合わせ | ポポロハスマーケット実行委員会(紀州まちづくり舎内) |

|---|---|

| 電話 | 073(425)8583 |

GOODS

防災用灯アクモキャンドル

わずかな水で1週間点灯

マグネシウムを特殊な炭素で酸化させ、電気を発生することによりLEDライトが点灯する「防災用灯」。わずか1ccの水(水分であれば何でもOK)を底につけると、LEDが点灯し、1週間前後光り続け、途中で消えたり、1週間以上点灯させても再度水に浸すことで点灯します。縦64mm×横31mm×幅12mm、約21gとコンパクトな形状。御坊市の「アイエス」が取り扱い。1個750円。

| 問い合わせ | アイエス |

|---|---|

| 電話 | 0738(22)6557 |

| ネット販売あり | http://is-led.com/original.html#01 |

命を守る住まいの備え

和歌山県の住宅耐震診断

来年度、対象の家屋を拡大検討

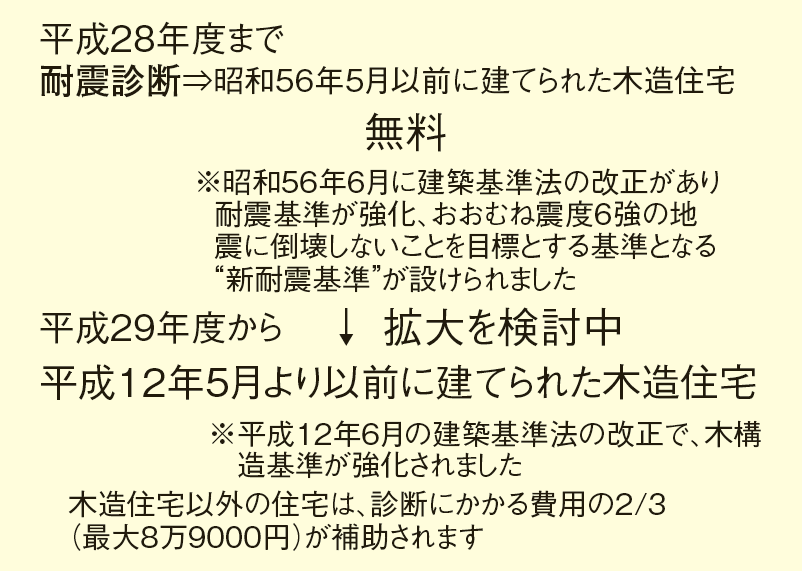

無料耐震診断の対象

新耐震基準の木造住宅にも

過去の大地震では、亡くなった人の多くが家屋の倒壊や家具の転倒による圧死でした。特に古い木造住宅は倒壊の恐れが心配されており、国は住宅の耐震化に取り組んでいます。

そんな中、和歌山県の各市町でも、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅は、専門家(木造住宅耐震診断士)による耐震診断を無料で受けることができますが、さらに和歌山県は、対象となる家屋の拡大を検討しています。

現在の制度では、耐震診断が無料で受けられる家屋は、昭和56年5月より以前に立てられた木造住宅。これは、この年に建築基準法の改正があり、新しい耐震設計基準が設けられたため(新耐震基準)。

現在、検討が進められているのは、無料で耐震診断ができる家屋の対象を拡大し、「平成12年5月より以前に建てられた木造住宅」とすること(下左参照)。平成12年6月にも建築基準法が改正されており、木構造基準が強化されました。熊本地震の被害状況にも、その影響がうかがえました。来年度以降、無料診断の対象を拡大することで、県内の住宅耐震化をさらに促進させようというものです。

耐震診断を受けた後、耐震改修が必要となった場合に利用できる補助制度もあります(下記参照)。詳しくは各市町村の窓口へ。

診断後の補助制度

| 耐震補強設計(現地建て替え設計を含む) | 13万2000円を上限に費用の2/3 |

|---|---|

| 耐震改修(現地建て替え設計を含む) | 60万円を上限に費用の2/3+国の上乗せ補助 |

| 耐震ベッド・耐震シェルターの助成 | 26万6000円を上限に費用の2/3 |

耐震診断についての申し込み・問い合わせ

各市町村の窓口へ

| 和歌山市建築指導課 | 073(435)1100 |

|---|---|

| 海南市都市整備課 | 073(483)8480 |

| 岩出市都市計画課 | 0736(61)6938 |

関連キーワード