−第49回−文化財 仏像のよこがお「桧垣本七郎作の獅子口面」

- 2023/12/26

- コーナー

- 文化財 仏像のよこがお

高野山麓の九度山町河根(かね)地区は、集落内を高野街道が通り、江戸時代には旅籠(はたご)や茶店が軒を連ね、高野参詣の人々でにぎわいました。集落の北端にある河根丹生神社には古い猿楽面(能面・狂言面)が12面伝わり、このうちの7面に「ヨシフクインキシン」と記され、高野山上にあった吉福院の名が見えます。かつて高野山麓の村々では、山上寺院も関与して、さまざまな仮面芸能が盛んに行われていました。

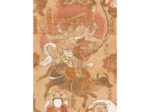

獅子口(河根丹生神社蔵)

この猿楽面の中に獅子口(ししぐち)という名の仮面があります。獅子口は文殊菩薩(もんじゅぼさつ)の眷属(けんぞく=従者)である獅子を表現。中国・清涼山を訪ねた寂昭法師(じゃくしょうほうし)が、文殊菩薩が住む浄土へと至る断崖に掛けられた細い石橋の上で勇壮に舞う獅子に出合うという内容の能「石橋(しゃっきょう)」の専用面です。眉を寄せて小鼻を膨らませ、顎を張って口を大きく開き、牙を見せた獅子吼(ししく)の表情で、目と牙には金箔(きんぱく)を貼って神聖さを表しています。

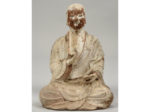

注目されるのはその銘記で、面裏額部に「ヤマト七郎作」と刻まれています。七郎は吉野桧垣本(奈良県大淀町)を本拠とした桧垣本猿楽に属した面打(めんうち)で、その手による吉野・勝手神社の女面と男面(吉水神社管理)に明応2(1493)年の銘記があり、この面も同じ頃の制作と見られます。観世流や宝生流の獅子口が荒々しい迫力があるのに比べ、怒りのなかにも上品な整いのある本面の表現は、能面の悪鬼の役に用いられる顰(しかみ)に近く、洗練された出来栄えです。

面裏の刻銘

河根村に隣接する丹生川村の丹生神社では、慶長13(1608)年まで桧垣本猿楽(吉野衆)が祭礼の際に出仕し、神前での猿楽を勤めていました。河根村でも同様だったでしょう。しかし、これ以後、吉野衆は観世座に吸収されて江戸に移り、高野山麓での演能も途絶えます。桧垣本七郎作の獅子口は、村人たちが手猿楽(素人猿楽)で神前能を続けるにあたり、譲り受けたものであったのかもしれません。

和歌山県立博物館の企画展「高野山寺領の村」で、2月12日(日)まで公開中。(和歌山県立博物館アドバイザー、奈良大学准教授・大河内智之)

関連キーワード