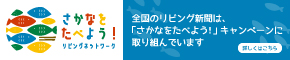

和歌山の平安時代を旅する

光る紀伊へ

- 2024/4/25

- フロント特集

平安時代ブーム。かつての皇族や貴族は、こぞって高野山や熊野三山を参詣し、聖地とその旅路にさまざまな文化が花開きました。2024年は世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の登録20周年。平安を感じられる4つのスポットを歴史とともに紹介します。

華やかな宮廷社会と末法思想

平和な世と救済を願い祈る人々

平安時代は、桓武天皇が都を平安京(現京都市)に移した794年から、源頼朝が各地に守護・地頭を設ける1185年までの約400年間をいいます。これまでの天皇に権力を集中させた政治が一転。貴族の力が強まり、自分の子孫を天皇にすることで勢力を伸ばすなど、貴族、武家へと国の政治体制が大きく移り変わった時代でした。

外交では804年、桓武天皇が遣唐使を派遣。同行者の一人に、密教を持ち帰った真言宗の開祖・空海がいました。密教の教えは、厳しい修行の果てに悟りの境地を目指す、というもの。空海は密教の修行に集中できる地を探し求め、高野山にたどりつきます。そこで、大日如来を中心に、諸仏が集まる世界観を視覚的に表した曼荼羅(まんだら)を立体化し、その教えを説きました。

藤原氏を中心にした、みやびで華やかな宮廷社会。文化の世界も盛んで、和歌が文化的教養・政治的儀礼やコミュニケーションの手段として流行しました。一方、中期以降は武家が台頭し、治安が乱れ出します。また、疫病や自然災害といった天災が頻繁に起こり、人々の不安が増長。末法思想の「末法の世」が強く意識されるようになります。

末法思想とは、仏教の歴史観の一つで、釈迦(しゃか)が入滅して2000年後の1052(永承7)年、仏法が衰え、世の中が混乱するという考えのこと。和歌山県立博物館の学芸員・島田和さん(写真)は、「貴族たちは仏教の教えを残すことに力を注ぎます。そして、人々を現世の苦しみから救う阿弥陀仏を信じ、念仏を唱えれば極楽浄土に往生できると説く、浄土信仰の教えが広がっていきます」と説明します。

和歌山県立博物館学芸員 島田和さんと「さわれるレプリカ」

また、貴族たちは遠方の寺社仏閣へ出掛け、経典を収めた筒(経筒)を埋蔵・奉納したり、寺院を建立したり、多くの善行を積みます。島田さんは「熊野三山をつなぐ熊野古道には、参詣者を守護する神々をまつる「王子社」がたくさんあります。末法の世、参拝者たちは、道しるべともなった王子社に手を合わせることで、険しい旅路を乗り越えていったと想像できます。平和な世と救済を祈り、多くの人が歩く中で開かれていった信仰の道といえるのです」と話します。

今回は、高野山、熊野古道、熊野速玉大社、玉津島神社を取り上げ、学芸員や研究者に語ってもらいます。現在につながる平安時代の文化を感じてください。

貴族があこがれた天空の宗教都市

壇上伽藍(だんじょうがらん) 高野町

御影堂(みえどう)(左)、根本大塔(中)など諸堂が建ち並ぶ壇上伽藍。三鈷の松(右)の葉を拾うと幸せになるといわれています

写真提供=総本山金剛峯寺

弘法大師空海が唐(現中国)から帰国の際、密教を伝え広めるための拠点を探そうと、日本の方に向けて、仏具「三鈷杵(さんこしょ)」を投げます。日本へ戻り、高野山を見いだした空海は、松の枝にその三鈷杵を見付け感激しました。これが壇上伽藍の「三鈷の松」の伝説です。

高野山を修業の場とした空海は、塔や金堂、御社などの建物が並ぶ伽藍建設を計画。大日如来を中心に、悟りの世界を表す密教の曼荼羅を山全体で表現します。空海が持ち帰った中国の教えは当時の日本にとって最新のもの。平安貴族、藤原道長の日記『御堂関白記』も、実は空海が唐からもたらした暦(こよみ)を用いています。大陸への関心は平安時代を通して続きました。

| 電話番号 | 0736(56)2011 |

|---|---|

| 住所 | 総本山金剛峯寺 高野町高野山152 |

| 営業時間 | 根本大塔・金堂拝観は午前8時半~午後5時(受け付けは4時半まで) ※根本大塔、金堂は中学生以上、拝観料500円 |

| 定休日 | 無休(行事により拝観不可の場合あり) |

| HP | https://www.koyasan.or.jp/ |

| 駐車場 | あり |

高野山デジタルミュージアム

VRシアター

VRコンテンツ『高野山 壇上伽藍―地上の曼荼羅―』

製作協力:高野山真言宗 総本山金剛峯寺

製作著作:TOPPAN株式会社ⒸTOPPAN INC.

「高野山 壇上伽藍―地上の曼荼羅―」を上演。ナビゲーターのコントローラー操作に合わせ、空間を自由に移動。通常は未公開の西塔の内部や、屋根を取り外して天井から鑑賞するなど、VRならではの臨場感が楽しめます。巡る前に見るのがおすすめ。

| 電話番号 | 0736(26)8571 |

|---|---|

| 住所 | 高野町高野山360 |

| 営業時間 | 午前10時~午後5時(高野山cafe雫のOS4時) |

| 定休日 | 無休(冬季不定休) |

| HP | https://www.dmckoyasan.com/digitalmuseum/ |

| 備考 | ※入館無料(VRシアター鑑賞は当日高校生以上1000円、中学生以下500円、毎時15分から上映) |

高野山cafe 雫

「自分で作るこうやくん最中」(680円)と「ドリップコーヒー」(550円)

猿田彦珈琲(コーヒー)プロデュースのオリジナルブレンドコーヒーや、高野山内の老舗和菓子店「さざ波」のあんなどを使用した最中(もなか)の他、精進カレーなどが味わえます。

平安貴族の世界へタイムスリップ

心を清めて熊野三山へと向かう道

熊野古道 田辺市中辺路町

四季の移ろいが感じられる棚田

写真提供=中辺路商工会

熊野古道沿いにある高原熊野神社

写真提供=中辺路商工会

熊野参詣道には、「中辺路」「大辺路」「小辺路」などがあり、それらを結ぶように「九十九王子」が点在しています。王子は、熊野の神の分身とされ、参詣者の祈りの場でした。そこでは経典を収めた平安時代の経筒が発見されています。王子社の近くには川や海があることが多く、身を清め、祈りを繰り返しながら、心を整え、熊野三山へ向かったと考えられます。

中でも、多くの参拝者が歩いた中辺路は、平安・鎌倉時代の皇族・貴族の参詣道でした。特に滝尻王子からの行程は傾斜が厳しく、途中には修行を行った場所が今も残っています。山道を越えた所が高原の集落で、目の前に棚田が広がります。ここは旅籠(はたご)があり、旅人が足を休めた場所でもありました。王子社には入っていませんが、クスノキに囲まれた高原熊野神社もぜひ訪れてください。

和歌山県立紀伊風土記の丘

学芸員 蘇理剛志さん

滝尻茶屋 むすひ【29日(祝)オープン!】

「抹茶ラテとミニどらやき」(650円)

ふんわり焼き上げた生地に、あんを挟んだ「ミニどらやき」。シンプルだからこそ、素材の味が引き立っています。上質な抹茶を使用した「抹茶ラテ」でほっと一息。他、「おむすび」もあり。

| 電話番号 | 072(768)9816 |

|---|---|

| 住所 | 田辺市中辺路町栗栖川1226-1 |

| 営業時間 | 午前8時半~午後2時 |

| 定休日 | 木・金・土曜 |

| @takijirichaya_musuhi |

奉納された神宝から当時の文化を知る

熊野速玉大社 新宮市

熊野三神をはじめ、12柱の神がまつられています

写真提供=熊野速玉大社

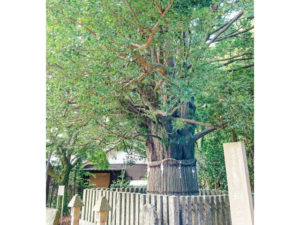

国の天然記念物の樹齢約1000年のナギの木

熊野三山の一つ、熊野速玉大社。境内にある神宝館には、南北朝時代・明徳元(1390)年に天皇や上皇、将軍などが平和の世と救済を願って奉納した「古神宝」と呼ばれる調度品が所蔵されています。ヒノキの薄板に花鳥風月と金銀箔(ぱく)をあしらった扇や、金銀の化粧道具を納めた蒔絵(まきえ)の手箱、高貴な人が着る色を用いた装束などは、当時の人々の祈りとともに、平安時代以来の貴族文化を伝えてくれます。

大社の神門前にそびえ立つのは、平安時代に平重盛が手植えしたと伝わるナギの木。縁結びや海上安全のお守りとして知られたナギは、古神宝の中にも描かれています。近くには、巨岩「ゴトビキ岩」を山上にいただく神倉神社があります。訪れた際には立ち寄って下さいね。

和歌山県立博物館学芸員 袴田舞さん

左:彩絵檜扇(さいえひおうぎ)

右:装束

写真提供=熊野速玉大社

| 電話番号 | 0735(22)2533 熊野速玉大社 |

|---|---|

| 住所 | 新宮市新宮1 |

| 営業時間 | 日の出~午後5時 ※熊野神宝館は午前9時〜午後4時、拝観料500円 |

| 定休日 | 無休 |

| HP | https://kumanohayatama.jp/ |

| 駐車場 | あり |

柿の葉寿司と蕎麦の店 柿乃肴

「手打ち蕎麦」(1200円)

ランチ時は「手打ち蕎麦」を。数種の粉を使った二八蕎麦は、細切りでのど越しなめらか。小鉢2品と柿の葉寿司(サバとサケ)がセットです。ぜんざいやバスクチーズケーキなどのスイーツもおすすめ。

| 電話番号 | 0735(22)8000 |

|---|---|

| 住所 | 新宮市上本町1-1-8 |

| 営業時間 | 午前9時~午後4時 |

| 定休日 | 月~水曜 ※営業は毎月1日~15日。土・日曜はそばランチ、木・金曜は日替わりランチ |

| @kakinoate |

藤原公任(きんとう)も訪れた和歌の神

玉津島神社 和歌山市

神社周辺は、当時の面影が残っています

本殿

玉津島神社は、和歌三神の一柱・衣通姫尊(そとおりひめのみこと)がまつられています。奈良時代、聖武天皇の行幸にお供した歌人・山部赤人が和歌浦(現)で詠んだ歌が『万葉集』に収められたこともあり、宮中の人にとってあこがれの地。平安時代には貴族や歌人が参詣し、和歌の奉納が行われていました。

歌人として名高い藤原公任も、若い頃、粉河寺への旅の途中、玉津島に詣でました。そして、そのとき見た和歌浦の景観の美しさを自身の歌集『公任集』に記しています。不穏な社会情勢を背景に、現世利益を求める観音信仰が広がり、より遠い地へ参詣するほど、ご利益があると信じられた時代。人々にとって長い旅の間で見た和歌浦の景色は“いとをかし”だったといえるでしょう。

近畿大学和歌山附属 高等学校・中学校

図書館長

金田圭弘さん (和歌山県の平安文学を研究)

| 電話番号 | 073(444)0472 玉津島神社 |

|---|---|

| 住所 | 和歌山市和歌浦中3-4-26 |

| 営業時間 | 午前9時~午後4時 |

| 定休日 | 無休 |

| HP | https://tamatsushimajinja.jp/ |

| 駐車場 | あり |

春栄堂

「シューパリ(上)」(194円)と「抹茶パリ(下)」(205円)

創業約100年、明光商店街にある老舗菓子店。パリパリのシュー皮に、カスタードクリームがたっぷり詰まっています。あっさりとしたクリームとカラメリゼされたアーモンドのカリカリ食感が相まって何個でも食べられるおいしさ。

| 電話番号 | 073(444)0571 |

|---|---|

| 住所 | 和歌山市和歌浦中1-5-13 |

| 営業時間 | 午前8時~午後6時 |

| 定休日 | 水・日曜 |

| 駐車場 | あり |